2025年即将过去,

旧有的恐惧和控制体系正在瓦解。

如果你曾感到生活不仅是无尽的日常循环,

或者觉得人生被某种宏大的幻象所包裹,

那么你已经做好了准备。

万物并非真正分离,你的本质是

在几乎尚未理解的高频率上振动,

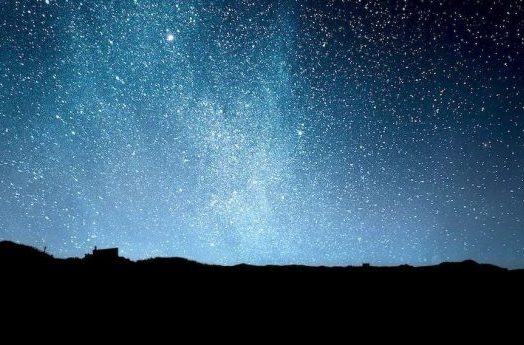

你的每一个想法和情绪都在宇宙中

产生涟漪。你的身体、思想和

意识都是更宏大系统的一部分。

在原子层面,你并非实体,

而是振动的能量。其行动会

像水波一样在世界中扩散。

我们所处的现实往往被社会结构、

信仰和期望构成的“矩阵”所控制。

这个系统旨在让你忙碌、疲惫

并深陷于生存模式中,

从而无法质疑现有的规则。

学校、媒体甚至医疗系统,

往往都在强化服从,削弱

独立思考和创造力。

2026年即将来临,

现在正是收回你的力量、唤醒

你的光芒、发挥真正潜力之时。

这不仅是又一年,

更是选择的转折点。

恐惧和分裂,还是连接和觉醒。

你来到这里并非偶然,

你是为了在黑暗中点亮光芒。

转变已经到来,旅程现在开始。

记住你是谁,

提升你的振动,

照亮前行的路。